Aktuelles

19. Dezember 2025

Neue Mitglieder im Vorstand und Kuratorium

Mit Gesa Kok als neuem Vorstandsmitglied und Pierre Reyer als neuem Kuratoriumsmitglied verstärkt die Stiftung Flexible Arbeitswelt ihre Gremien.

Wir freuen uns sehr, beide für die weitere Arbeit der Stiftung gewonnen zu haben und gemeinsam neue Impulse für flexible Arbeitswelten zu setzen.

Herzlich Willkommen

Weihnachts -und Neujahrsgrüße

17. Dezember 2025

Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit und den gemeinsamen Diskussionen. Zum Jahresende wünschen wir Ihnen erholsame Tage und einen zuversichtlichen Blick auf das kommende Jahr.

Der Arbeitsmarkt bleibt auch 2026 ein zentrales Zukunftsthema. Fachkräftemangel, Ausbildungsdefizite und strukturelle Brüche treffen auf Stellenabbau, Standortschließungen und einen beschleunigten Wandel durch Künstliche Intelligenz. Besonders kritisch ist, dass immer mehr junge Menschen ohne Abschluss in den Arbeitsmarkt eintreten und Unternehmen aus wirtschaftlichem Druck heraus auf Ausbildung verzichten. Wer heute nicht ausbildet, verschärft die Engpässe von morgen.

KI verändert Arbeit grundlegend – doch menschliche Kompetenzen wie analytisches Denken, Kreativität und Empathie gewinnen weiter an Bedeutung. Gleichzeitig zeigt sich: Selbst ein Hochschulabschluss ist kein Garant mehr für einen direkten Berufseinstieg.

Eines ist klar: Bildung, Qualifikation und Arbeitsmarkt stehen unter massivem Anpassungsdruck. Diese Themen werden uns auch künftig intensiv begleiten. Genau hier setzt die Stiftung flexible Arbeitswelt an. Als Stiftung werden wir auch 2026 Impulse setzen, Dialoge gestalten und als Plattform sowie Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik, Bildung und Gesellschaft wirken.

Herzliche Grüße von

Wilhelm Oberste-Beulmann

Gesa Kok

Thomas Hetz

Interview

mit Martin Rabanus, Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion

09. Dezember 2025

Die Wirtschaft ist bekanntlich dringend auf Nachwuchs und Fachkräfte angewiesen. Laut Statistischem Bundesamt ging die Zahl neuer Ausbildungsverträge mit 470.900 neuer Ausbildungsverträge im Vergleich zu 2023 erneut um knapp 2 Prozent zurück. Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Bewerber/richtige Bewerberin überhaupt zu finden, betonte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche bei einem Spitzentreffen der so genannten Allianz für Aus- und Weiterbildung. Es gehe darum, hier besser zu werden, das Matching besser hinzukriegen, sagte die Ministerin.

Wie schätzen Sie die Situation ein? Was schlagen Sie vor?

Die Zahlen zeigen: Angebot und Nachfrage passen immer schlechter zusammen – 2024 gab es über 31.000 unversorgte Jugendliche und gleichzeitig über 69.000 unbesetzte Stellen, besonders im Handwerk, in der Industrie und im Handel. Wir müssen Berufsorientierung früher ansetzen, Mobilität fördern und Betriebe bei der Rekrutierung unterstützen. Die Ausbildungsgarantie und die Assistierte Ausbildung sind zentrale Instrumente, um junge Menschen und Betriebe besser zusammenzubringen.

Jährlich verlassen zehntausende Jugendliche die Schule ohne Abschluss – mit Folgen für ihre weitere Laufbahn.

Was sollte geschehen, um hier gegenzusteuern?

Der letzte Berufsbildungsbericht zeigt: Viele Jugendliche landen erst im Übergangsbereich, bevor sie eine Ausbildung beginnen – besonders junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Wir brauchen bessere individuelle Förderung, verlässliche Berufsorientierung und stärkere Jugendberufsagenturen. Außerdem müssen zweite Bildungswege ausgebaut und Hürden beim Nachholen von Abschlüssen weiter gesenkt werden.

Auf der anderen Seite liest man immer häufiger, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt für junge Akademiker und Akademikerinnen immer schwieriger wird. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache hierfür?

In einigen Studienbereichen gibt es mehr Absolventinnen und Absolventen als passende Stellen. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte in vielen Ausbildungsberufen. Der Arbeitsmarkt verändert sich, und nicht jede akademische Qualifikation passt zu den neuen Anforderungen. Deshalb brauchen wir ein stärkeres Gleichgewicht zwischen beruflicher und akademischer Bildung.

Diese Fragen wurden ebenfalls der CDU/CSU-Fraktion vorgelegt. Eine Beantwortung erfolgte bislang nicht.

Nationale Weiterbildungskonferenz 2025

28. November 2025

Startschuss für die Weiterbildungsoffensive 2030

In der letzte Novemberwoche fand die Nationale Weiterbildungskonferenz 2025 statt. Ein starkes Signal für die Bedeutung von Qualifizierung in Zeiten tiefgreifender Transformation. Unser Vorstandsvorsitzender Wilhelm Oberste-Beulmann nahm auf persönliche Einladung von Arbeitsministerin Bärbel Bas teil. Gemeinsam mit Bildungsministerin Karin Prien betonte sie die Bedeutung von Qualifizierung in einer Zeit, in der KI, Digitalisierung und Strukturwandel die Spielregeln neu schreiben.

Mit der Nationalen Weiterbildungskonferenz 2025 setzen das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gemeinsam mit den Partnern der Nationalen Weiterbildungsstrategie den Auftakt für eine umfassende Weiterbildungsoffensive. Ziel ist es, lebensbegleitendes Lernen fest als Bestandteil unserer Arbeits- und Lebenswelt zu verankern.

Im Zentrum der Diskussion:

• Die Weiterbildungsquote soll auf 65 % steigen.

• Lebenslanges Lernen wird zur Grundvoraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit.

• KI und Strukturwandel verändern Geschwindigkeit und Anforderungen in allen Branchen.

• Ältere Beschäftigte rücken aufgrund des demografischen Wandels zunehmend in den Fokus.

• Frauen benötigen bessere Rahmenbedingungen, um trotz Teilzeit stärker an Weiterbildung teilhaben zu können.

• Besonders Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss sollen aktiv in Weiterbildung einbezogen werden

• Gleichzeitig entsteht eine neue Zielgruppe: Hochqualifizierte, die aktuell überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Diese Entwicklungen zeigen: Wir müssen schneller reagieren und Weiterbildung konsequent als Prävention gegen Arbeitslosigkeit verstehen. Die zentrale Frage lautet daher: Wo wollen wir 2030 stehen und was müssen wir heute tun, um alle erfolgreich in den Wandel einzubinden?

Als Stiftung Flexible Arbeitswelten setzen wir genau hier an: mit Konzepten und Impulsen, um diesen Wandel aktiv zu gestalten.

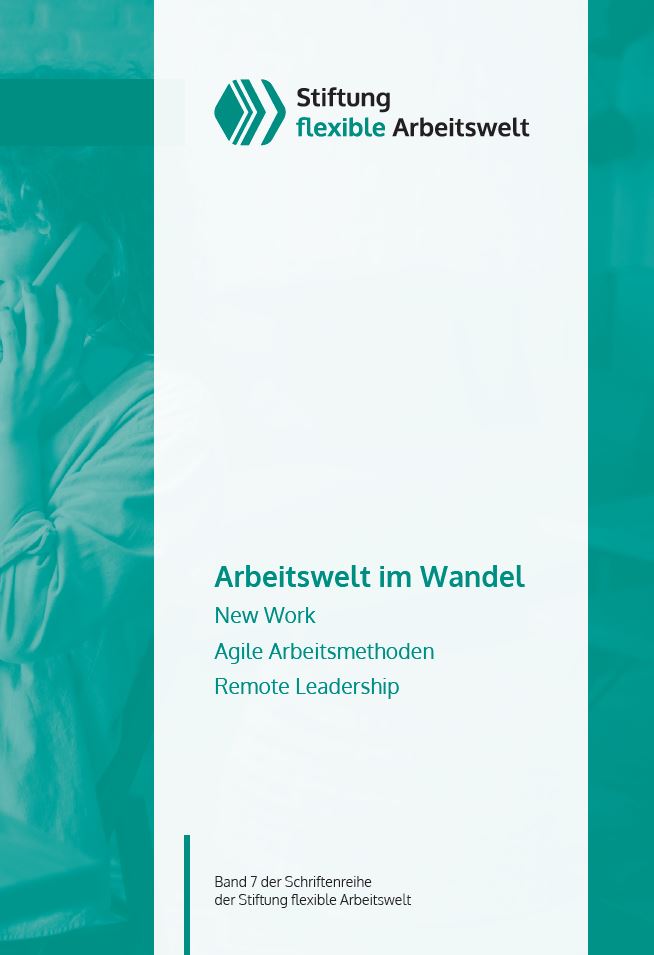

Arbeitswelt im Wandel

Band 7 der Schriftenreihe veröffentlicht

01. November 2025

Der siebte Band der Schriftenreihe der Stiftung Flexible Arbeitswelt befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen rund um die Flexibilisierung der Arbeit. In Kooperation mit der CBS International Business School Köln stellen Studierende ihre Überlegungen und Ergebnisse in wissenschaftlichen Arbeiten vor. Dabei gehen sie unter anderem auch auf die Chancen, Herausforderungen und neuen Anforderungen im Kontext moderner Arbeitswelten ein.

Die Beiträge thematisieren zentrale Fragen:

• New Work: Welche Chancen eröffnet eine neue Arbeitskultur und welche Risiken sind damit verbunden?

• Agile Methoden: Mit welchen praktischen Hürden sehen sich Unternehmen bei der Einführung agiler Arbeitsweisen konfrontiert – und wie lassen sich diese überwinden?

• Remote Leadership: Wie verändern sich Führungsrollen und -kompetenzen in einer zunehmend digitalisierten, ortsunabhängigen Arbeitswelt?

Die Transformation der Arbeitswelt erfordert tiefgreifende Veränderungen. In dem Spannungsfeld zwischen Hindernissen, Widerständen und Abhängigkeiten ergeben sich Möglichkeiten.

Der Band liefert Ideen, Handlungsempfehlungen und einen Einblick in die Zukunft der Arbeitswelt.

• • •

Das Buch erscheint im Shaker Verlag.

ISBN: 978-3-00-082761-7

Bezugsmöglichkeiten: Ab Ende Oktober im Buchhandel erhältlich, außerdem kann eine digitale Version herruntergeladen werden.

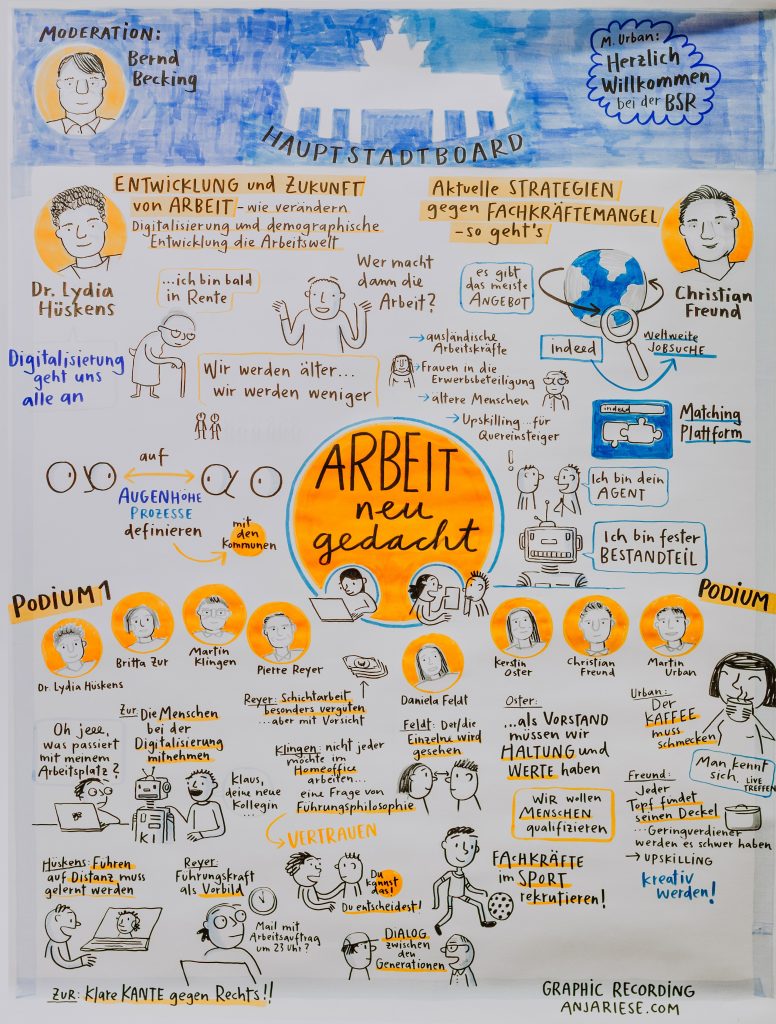

“Arbeit – neu gedacht”

19. September 2025

Im Rahmen von zwei Podiumsdiskussionen wurde bei der Veranstaltung des Hauptstadtboard am 18.09.2025 mit Dr. Lydia Hüskens (Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Stellvertretende Ministerpräsidentin), Martin Urban (Vorstand Personal und interne Dienstleistungen, BSR), Kerstin Oster (Vorstand Personal, Soziales und IT, Berliner Wasserbetriebe), Christian Freund (Senior Director of Outside Sales DACH, indeed), Pierre Reyer (Arbeitsdirektion, Transdev Deutschland), Martin Klingen (Chief Corporate Affairs Officer, Gi Group Deutschland), Britta Zur (Vorsitzende der Geschäftsführung, DB Sicherheit GmbH), Daniela Feldt (Vorständin Finanzen, Personal, Qualitätssicherung, IT, BIO COMPANY SE) unter der Moderation von Bernd Becking (EU Kommission, ret.) darüber diskutiert, wie sich Arbeit in einer zunehmend komplexen, globalisierten und digitalen Welt verändert und welche Herausforderungen und Chancen für Unternehmen sich daraus entwickeln.

Dieses Thema ist Teil der Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Thesen:

– Agiles Arbeiten ist ein Zeichen neuer Mobilität

– Hierarchien werden flacher

– Hybrides Arbeiten wird immer mehr Raum einnehmen

Aus Sicht der Stiftung wird die zentrale Führungsphilosophie der Zukunft in der Arbeitswelt sein:

Die verschiedenen Arbeitsmodelle unter “einen Hut” zu bringen und dafür die Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu entwickeln.

Vereinbarkeit für Väter ist wichtiger Wirtschaftsfaktor

30. Juli 2025

Bundesverband: Unternehmen sind auf einem guten Weg

Unternehmen, die Mütter und Väter gleichermaßen gezielt fördern, profitieren von höherer Mitarbeiterbindung, geringeren Ausfallzeiten und einer stärkeren Arbeitgebermarke, so das Fazit einer Experten-Konferenz, zu der die Väter- und Mütternetzwerke conpadres und conmadres eingeladen haben.

Hauptrednerin war Prof. Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability Ludwigshafen. Sie gilt seit vielen Jahren als Verfechterin für eine bessere Vereinbarkeit von Eltern. Auch das Netzwerkbüro “Erfolgsfaktor Familie” der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK machte deutlich, dass Familienfreundlichkeit zunehmend ein wichtiges Plus für Arbeitgeber sei. „Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt am Arbeitsplatz eine immer größere Rolle – sei es für Beschäftigte mit Kindern oder für Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen“, heißt es.

Knapp 9.000 Unternehmen sind derzeit Mitglied im Unternehmensnetzwerk “Erfolgsfaktor Familie”. Das Netzwerk wurde 2007 von Bundesfamilienministerium und DIHK als zentrale Plattform für familienfreundliche Unternehmen gegründet. Es unterstützt seine Mitglieder kostenlos bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik – mit Veranstaltungen, Publikationen und einer umfassenden Datenbank.

Das vor zehn Jahren in Hamburg gegründete Unternehmensnetzwerk conpadres hat sich zur Aufgabe gemacht, Väter in ihrer Rolle und Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Vereinbarkeits- und Elternzeitmodelle zu entwickeln. Mittlerweile unterstützt das Väternetzwerk rund 30 Mitgliedsunternehmen, privatwirtschaftliche wie kommunale. Wie Volker Baisch, Gründer von conpadres sagte, unterscheiden sich die Bedürfnisse und Herausforderungen für Mütter und Väter immer noch stark: Mütter arbeiteten oft unter ihren Möglichkeiten – hohe Teilzeitquoten, begrenzte Karriereoptionen, ungleiche Verteilung der Care-Arbeit, viele Frauen fühlten sich in der Doppelrolle stärker belastet. Demgegenüber steigt die Zahl der jungen Väter deutlich, die sich stärker in die Familie einbringen – doch es fehle häufig an Ermutigung, passenden Rahmenbedingungen und psychologischer Sicherheit, sagt Baisch.

Laut einer Trendstudie von conpadres würden 59 Prozent der befragten künftigen Väter und Mütter den Arbeitgeber (eher) wechseln, wenn dieser keine Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbietet. „Maximale Flexibilität bindet Arbeitnehmende“, ist das Fazit der Studie.

Interview mit der Gründerin des Bundesverbands Vereinbarkeit, Nicole Beste-Fopma

Wo hakt es nach noch bei der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie?

In den Unternehmen ist zwar angekommen, dass auch Männer – also Väter – sich um ihre Kinder kümmern wollen. Aber bitte nur maximal zwei Monate. Also die zwei Partnermonate. Der Begriff „Partnermonate“ impliziert leider, dass Männer nur zwei Monate nehmen dürfen und das steckt fest in den Köpfen – der Unternehmen, aber auch der Männer.

Fakt ist, dass Väter natürlich genau wie Frauen maximal zwölf Monate nehmen dürfen. Fakt ist auch, dass 2024 nur 25,8 Prozent der Väter in Elternzeit waren und zwar lediglich 3,8 Monate (Mütter im Vergleich dazu: 14,8 Monate). Studien zufolge würden sich 48 Prozent der Väter die Sorge gerne paritätisch mit ihren Partnerinnen teilen, aber nur 17 Prozent tun dies. Fakt ist auch, dass nur etwa sieben Prozent der Männer in Teilzeit arbeiten. Die meisten allerdings nicht wegen der Kinder, sondern weil sie sich weiterbilden. Sorgearbeit ist bei Männern nur für das Wochenende vorgesehen. Im Vergleich dazu arbeiten knapp 70 Prozent der Mütter in Teilzeit. Hinzu kommt, dass viele Männer sich von familienbewussten Maßnahmen nicht angesprochen fühlen.

Dann hat sich in den letzten Jahren doch nicht viel getan?

Doch. Es hat sich durchaus viel getan. Es bedeutet, dass noch Luft nach oben ist.

Es hakt aber noch bei den Männer?

Ja. Frauen gehen seit Jahrzehnten auf die Straßen und kämpfen für ihr Recht auf mehr Gleichstellung. Haben Sie schon mal einen Mann, der für mehr Gleichstellung kämpft, auf der Straße gesehen?

Einige Fakten: Schwangere Frauen genießen den Mutterschutz inklusive Kündigungsschutz. Wo ist dieser Schutz für werdende Väter? Väter haben noch nicht einmal direkt nach der Geburt ihres Kindes ein Recht auf eine Freistellung, obwohl dies laut EU-Recht längst hätte passieren sollen. Nach einer Scheidung leben die meisten Kinder bei ihren Müttern. Oftmals sehen geschiedene Väter ihre Kinder nur jedes zweite Wochenende.

Inwieweit ist im Zuge des Fachkräftemangels der Handlungsbedarf bei Unternehmen angekommen?

Grundsätzlich zeigen sich die Unternehmen gegenüber dem Thema „Familienbewusstsein“ bzw. „Lebensphasenorientierung“ immer offener. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Unternehmen wie comspace und Coca Cola Pacific Partner Europa einen Kündigungsschutz für werdende Väter eingeführt haben. Andere Unternehmen, wie Vodafone und Henkel stocken für einige Monate das Elterngeld auf 100 Prozent des Gehalts auf. Daimler hat Job-Sharing auf Führungsebene eingeführt und ermöglicht damit auch jungen Väter die Vereinbarkeit von Fürsorgearbeit und Karriere.

Gilt Familienbewusstsein nur für junge Familien?

Nein. Auch Eltern mit älteren Kindern müssen vereinbaren und oft wird die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege übersehen. Hier gibt es auch ein sehr großes Potential zu schöpfen.

Familienbewusstsein ist aber auch ein Bewusstsein für die ältere Generation, die nicht mehr 40 Stunden pro Woche arbeiten möchte. Familienbewusstsein ist also Lebensphasenorientierung und die braucht ein jedes Unternehmen.

Weitere Hürden sind Gesetze, die es schwer machen, eine Betriebskita zu eröffnen. Oder Gesetze, die den Verwaltungsaufwand in die Höhe treiben.

Wie groß ist die Bereitschaft von kommunalen Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter?

Erfreulich groß! Zumindest sind sie häufig sehr viel weiter als viele Unternehmen der freien Wirtschaft, und das führt automatisch zu mehr Familienbewusstsein. Die Berliner Stadtwerke zum Beispiel sind ein super familienbewusstes Unternehmen. Die regionalen Versorger sind vielerorts sogar Vorreiter und offen für Verbesserungen. Sie sind es auch, die zeigen, dass Vereinbarkeit in vielen verschiedenen Berufsgruppen möglich ist. Also auch für Mitarbeitende, die nicht vom Schreibtisch aus arbeiten.

Buchhinweis:

Nicole Beste-Fopma „Wettbewerbsvorteil Familienbewusstsein“

Im März im Springer Verlag erschienen.

Nicole Beste-Fopma

Gründerin des Bundesverbands Vereinbarkeit

Ausbildungsplatzabgabe schafft Bürokratie statt Arbeitsplätze

15. Juli 2025

Fragen an den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung flexible Arbeitswelt, Wilhelm Oberste-Beulmann, zu Plänen von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD), eine Ausbildungsplatzabgabe verpflichtend für alle Unternehmen einzurichten.

Der Streit um eine mögliche Ausbildungsplatzumlage für Berliner Unternehmen ist seit Montag zwar vorerst beigelegt. Die Partner im Bündnis für Ausbildung – Senat, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände – zeigten sich zuversichtlich, bis Ende 2025 das Ziel von 2000 zusätzlichen Ausbildungsverträgen im Vergleich zum Jahr 2023 zu erreichen und damit die Einführung einer Umlage abzuwenden. Gleichzeitig machte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) aber deutlich, dass ihre Verwaltung weiterhin an einem Gesetzentwurf für die Umlage arbeiten werde. Die Idee der Umlage: Alle Unternehmen ab einer bestimmten Größe zahlen in einen gemeinsamen Topf ein. Das Geld soll an jene Unternehmen zurück fließen, die tatsächlich junge Leute ausbilden. CDU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf die Einführung der Umlage geeinigt, sofern die 2000 zusätzlichen Ausbildungsverträge bis Ende 2025 nicht erreicht werden. Dennoch hatte die Ankündigung von Kiziltepe, einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Abstimmung an die übrigen Ressorts zu schicken, nun für heftige Kritik seitens der CDU und der Industrie- und Handelskammer (IHK) gesorgt.

Dazu Fragen an Wilhelm Oberste-Beulmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung flexible Arbeitswelt:

Die einen nennen es Umlage, die anderen Strafabgabe. Draufzahlen soll am Ende jedes Berliner Unternehmen, das keine oder zu wenige Azubis beschäftigt. Während die Wirtschaft sich wehrt, hat die zuständige Senatorin schon ein fast fertiges Gesetz in der Schublade. Platzt jetzt das „Bündnis für Ausbildung“? Wie bewerten Sie die Pläne von Arbeitssenatorin Cansel Kiziltipe (SPD)?

In einer Zeit, in der die meisten Unternehmen schon heute unter ausufernder Bürokratie leiden, ist der Vorschlag der Berliner Arbeitssenatorin ein Schlag ins Gesicht der Ausbildungsbetriebe. Ich halte die geplante Strafabgabe für eine rein ideologische Sache. Das Ziel des Bündnis, dass bis Dezember die Zahl unterschriebener Ausbildungsverträge in 2024/25 um 2000 erhöht werden können (auf insgesamt 34.853), ist zu begrüßen. Es ist aber unverständlich, Unternehmen zur Kasse zu bitten, die selber händeringend Auszubildende suchen, aber keine passenden Kandidaten finden. Es wird von Seiten der Arbeitssenatorin der Eindruck vermittelt, als wollten die Unternehmen nicht ausbilden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Zukunft vieler Betriebe steht auf der Kippe, wenn der Fachkräftemangel nicht behoben werden kann.

Peinlich im übrigen, dass jetzt beim Nachzählen für 2024 ausgerechnet der von Politikern gesteuerte öffentliche Dienst in der Hauptstadt bislang das eigene Ziel verfehlt hat – allein im Vorjahr gab es einen Rückgang um 816 Verträge (-18 Prozent).

Was passiert mit dem Gesetz-Entwurf?

Obwohl sich das Bündnis zuletzt darauf verständigt hat, gemeinsam weiter zu arbeiten, hat die Arbeitssenatorin unmissverständlich klar gemacht, dass sie bereits einen fast fertigen Gesetz-Entwurf zu einer Ausbildungsplatzabgabe in der Schublade hat. Er soll nun in Form gegossen werden. Das ist aus meiner Sicht psychologisch das falsche Signal.. Demnach sollen alle Unternehmen zahlen – egal, ob sie ausbilden oder nicht. Das Geld wird dann wieder verteilt auf die Betriebe, die tatsächlich Nachwuchs ausbilden und damit dem Facharbeiter-Mangel vorbeugen. Das ist psychologisch das falsche Signal. Ich bin da ganz der Meinung von IHK- Präsident Sebastian Stietzel , der gefordert hat, die weitere Befassung mit dem Gesetzesentwurf zur Strafabgabe zu stoppen.

Wilhelm Oberste-Beulmann

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Flexible Arbeitswelt

25 Jahre Haus der Unternehmer und Unternehmertag in Duisburg

02. Juli 2025

Auf der Veranstaltung der Unternehmerverbandsgruppe Duisburg am 2. Juli 2025 war die Stiftung flexible Arbeitswelt durch ihren Vorstandsvorsitzenden Wilhelm Oberste-Beulmann vertreten. Die Keynote zum Thema „Ist die liberale Demokratie in Gefahr?” hielt Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht und Professor sowie Direktor des Instituts für Öffentliches Recht an der Universität Bonn. Vor mehr als 300 Gästen aus Wirtschaft und Politik wurde das Jubiläum mit einem Rückblick auf die Anfänge des Verbands und einem Ausblick auf die Zukunft begangen. Neben dem grundlegenden Vortrag von Di Fabio spielten in den weiteren Diskussionen die wirtschaftliche Entwicklung und die Themen des Arbeitsmarktes eine zentrale Rolle.

Die Stiftung auf der Jahrestagung des GVP

25. Juni 2025

Die Stiftung war auf der Jahrestagung des Gesamtverbandes der Personaldienstleister GVP am 24. Juni mit einem Stand präsent. So konnten sich die Teilnehmenden während der Mitgliederversammlung und des anschließenden Fachkongress sich über die aktuellen Themen der Stiftung, die Kooperation und über die Buchreihe informieren. Vertreten wurd die Stiftung durch den Geschäftsführenden Vorstand Thomas Hetz und die Stiftungsassistentin Luisa Waldvogel.

Schulabbrecherquote muss deutlich gesenkt werden

17. Juni 2025

Vorstandsvorsitzender der Stiftung flexible Arbeitswelt, Wilhelm Oberste-Beulmann, begrüßt Vorstoß von Bildungsministerin Karin Prien

Jährlich verlassen zehntausende Jugendliche die Schule ohne Abschluss – mit Folgen für ihre weitere Laufbahn.

Das können wir uns in Zeiten eines wachsenden Fachkräftemangels nicht leisten, erklärte Wilhelm Oberste-Beulmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung flexible Arbeitswelt. »Die Schulabbrecherquote muss deutlich gesenkt werden.« Oberste-Beulmann begrüßt den Vorstoß von Bundesbildungsministerin Karin Prien, die als Ziel ausgegeben hat, die Quote bis 2035 zu halbieren. Das sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern.

Oberste-Beulmann kritisiert, dass die Zahl der Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, seit Jahren immer größer wird und nicht genügend gegen diese Entwicklung angegangen wurde. Es gebe zwar eine Reihe guter Ansätze, wie zum Beispiel mit Erfolg geführte unterschiedliche Best Practise Beispiele in den Bundesländern. Es fehle aber ein Gesamtkonzept. Das hätte schon wesentlich früher vorgelegt und umgesetzt werden müssen. Der Vorstandsvorsitzende mahnte zugleich flankierende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler an, die die Schule verlassen, ohne einen Ausbildungsplatz oder eine andere schulische Perspektive haben.

Im Berliner Schulsystem ist zum Beispiel ab dem laufenden Schuljahr 2024/2025 das verpflichtende 11. Schuljahr eingeführt worden. Rund 10 Prozent eines Jahrgangs an Berliner Schulen wissen nicht, wie es nach dem Ende der zehnten Klasse weitergehen soll. Deshalb wurde die Schulpflicht verlängert. Dieses Schuljahr ist an Berufsschulen bzw. an Oberschulzentren angesiedelt und zielt darauf ab, die Schülerinnen und Schüler auf die Berufswelt vorzubereiten, es ist aber nicht möglich, einen Abschluss zu erwerben.

Oberste-Beulmann lobt die Bemühungen Hamburgs: „Früher dümpelte Hamburg bei den Bildungsrankings mit Berlin und Bremen auf den hinteren Plätzen. Dann wurde das Hamburger Schulsystem mit über 150 Reformen erheblich verändert. Unter anderem wurde auch hier das 11. Pflichtschuljahr für Jugendliche eingeführt, die keinen Ausbildungsplatz hatten. Das wurde zum Erfolg. Heute liegt Hamburg im Ranking deutlich vor Bremen und Berlin. Das ist erfreulich“, so Oberste-Beulmann.

Die Ursachen für die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die ohne Abschluss die Schule verlassen führt die Bundesbildungsministerin unter anderem auf die gestiegene Zahl von Geflüchteten zurück, die erst spät ins deutsche Bildungssystem kommen. »Eine verbesserte Sprachstandserhebung und Sprachförderung sind deswegen ebenfalls ein entscheidender Faktor«, sagte sie in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe..

Man müsse aber auch die Lehrerinnen und Lehrer so ausbilden, dass sie mit anspruchsvolleren, schwierigeren Schülergruppen zurechtkämen, so Prien. »Und: Wir müssen die Angebote der Jugendhilfe enger mit den Schulen vernetzen.« Immer mehr Kinder bräuchten solche zusätzlichen Hilfen, weil sie aus Lebenslagen kämen, wo die Schule allein ihnen nicht umfassend helfen könne.

Oberste-Beulmann: „Die Pläne der neuen Bundesregierung sind unbedingt zu unterstützen. Die hohe Quote der Schulabgänger ohne Abschluss nannte er »eine beunruhigende Vergeudung«, die sich Deutschland mit Blick auf die demografische Entwicklung nicht leisten kann, auch mit Blick auf die Zukunftsperspektiven junger Menschen. „Ohne Schulabschluss haben Menschen oft geringe Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Auch das Risiko, arbeitslos zu werden, steigt“.

Wilhelm Oberste-Beulmann

Vorstandsvorsitzender der Stiftung Flexible Arbeitswelt

Wirtschaft und Arbeit

Veranstaltung der Friedrich Naumann Stiftung

21. Mai 2025

Bei der Tagung der Friedrich-Naumann-Stiftung am 17. Mai 2025 im Hotel Estrel in Berlin mit dem Titel “Neustart für Deutschland – Welche Reformen jetzt wichtig sind” standen die Themen Wirtschaft und Arbeit im Mittelpunkt.

Die Stiftung flexible Arbeitswelt wurde durch den Geschäftsführenden Vorstand Thomas Hetz vertreten.

Auf dem Podium saßen Svenja Hahn, Mitglied des Europäischen Parlaments, Henning Höne, Vorsitzender der FDP-Landesfraktion NRW, und Dr. Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Corinna Budras, Wirtschaftsjournalistin der FAZ.

Das Schlussreferat hielt Zyon Braun, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftskreises.

@ Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit / Fotos: Milena Radatz

@ Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit / Fotos: Milena Radatz

Zeitarbeit im Wandel

Zwischen Marktansprüchen und eigener Gestaltungskraft

23. April 2025

Die Zeitarbeitsbranche steht im Frühjahr 2025 vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits steigen die Anforderungen an Flexibilität und Personalverfügbarkeit. Andererseits sehen sich viele Dienstleister mit einem wirtschaftlich angespannten Umfeld konfrontiert – geprägt von hohem Kostendruck, unsicheren Auftragssituationen und strukturellen Abhängigkeiten, insbesondere im Verhältnis zu großen Kundenunternehmen.

Trotz dieser Spannungsfelder zeigt die Branche in vielen Bereichen eine beachtliche Anpassungsfähigkeit. Gleichzeitig macht sich jedoch bemerkbar, dass über Jahre gewachsene Geschäftsmodelle zunehmend an ihre Grenzen stoßen.

Zwischen ökonomischem Druck und strategischer Neupositionierung

Ein zentrales Spannungsfeld liegt in der häufig zu beobachtenden Konzentration auf einige wenige Großkunden, verbunden mit teils langwierigen Zahlungszielen, Rückvergütungsmodellen und pauschalen Managementgebühren. Für viele Personaldienstleister bedeutet dies eine erhebliche Belastung der eigenen Liquidität und Wirtschaftlichkeit. Während solche Modelle kurzfristig den Marktzugang sichern können, schränken sie mittelfristig die Handlungsfähigkeit und Innovationskraft ein.

Gleichzeitig wird von Zeitarbeitsunternehmen erwartet, dass sie kurzfristig qualifiziertes Personal bereitstellen, moderne Arbeitsbedingungen bieten – ein Spagat, der unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht immer gelingt.

Fachkräftemangel als strukturelle Chance – sofern investiert wird

Der demografisch bedingte Mangel an Fachkräften eröffnet der Branche zwangsläufig neue Spielräume, sich als ernstzunehmender Akteur in der Personalentwicklung zu positionieren. Erste Ansätze sind sichtbar: interne Akademien, Kooperationen mit Bildungsträgern, zielgerichtete Schulungskonzepte. Doch in vielen Fällen fehlt es noch an systematischer Umsetzung, Skalierung und institutioneller Anbindung. Ohne klare Strategie und nachhaltige Investitionen bleibt Qualifizierung ein punktuelles Angebot – statt struktureller Vorteil.

Kundenunternehmen im Wandel – aber oft noch zögerlich

Auf Kundenseite lässt sich ein wachsendes Interesse an partnerschaftlicher Zusammenarbeit beobachten – etwa im Rahmen von Qualifizierungsmodellen oder Entwicklungspartnerschaften. Dennoch dominieren vielerorts nach wie vor einkaufsgetriebene Vergabestrategien, die langfristige Qualitätssicherung und Personalbindung erschweren. Die Balance zwischen wirtschaftlicher Effizienz und nachhaltiger Zusammenarbeit ist noch nicht durchgehend gefunden.

Arbeitsmarktpolitische Einordnung und öffentliche Wahrnehmung

Trotz ihrer nachgewiesenen volkswirtschaftlichen Bedeutung wird die Zeitarbeit in politischen und gesellschaftlichen Debatten weiterhin überwiegend ambivalent bewertet. Auf der einen Seite bietet sie tarifgebundene Beschäftigungszugänge, insbesondere für Menschen mit Vermittlungshemmnissen. Auf der anderen Seite haftet ihr das Image einer “zweiten Wahl” an. Die Frage, ob und wie die Branche stärker in arbeitsmarktpolitische Förderstrukturen eingebunden werden sollte – etwa über Bildungsprämien, flächenendeckenden Zugang zu Weiterbildungsgutscheinen oder spezielle Programme – bleibt offen.

Fazit: Zwischen Selbstbehauptung und Systemrelevanz

Die Zeitarbeitsbranche befindet sich in einer Phase der Neuverortung. Ihre strukturelle Bedeutung als Flexibilitätsgarant und Brückenbauerin im Arbeitsmarkt ist unbestritten. Doch um diesen Anspruch dauerhaft erfüllen zu können, sind strategische Entscheidungen auf mehreren Ebenen erforderlich:

- Dienstleister sollten ihre Positionierung überdenken und aktiv an ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit arbeiten.

- Kundenunternehmen sind zum Reflektieren eingeladen, Zeitarbeit nicht nur als Beschaffungsoption, sondern als Personalentwicklungs-Partner zu verstehen.

- Politik und Gesellschaft sollten Rahmenbedingungen schaffen, die Zeitarbeit als Teil der Fachkräftestrategie und vollumfänglich gleichgestellten Arbeitgeber anerkennen.

Wie sich die Branche in den kommenden Jahren entwickelt, wird maßgeblich davon abhängen, ob sie bereit ist, ihre Rolle neu zu definieren – nicht reaktiv, sondern aus einer Position der Gestaltung heraus.

Richard Hofmann

Geschäftsführer von add»on personal & lösungen GmbH

Digitale Transofrmation der Arbeit

Bucherscheinung

10. Februar 2025

Petra Bruns

Prof.Dr.Werner Bruns – ehemaliges Mitglied des Kuratoriums der Stiftung

Warum ein weiteres Managementbuch, das sich mit der digitalen Transformation beschäftigt? Die Antwort darauf ist einfach: Die Welt des 21. Jahrhunderts ist von außergewöhnlicher Komplexität und Geschwindigkeit geprägt – zu komplex und zu schnell für einfache Lösungen und schnelle Antworten. Es erfordert neue Herangehensweisen an Verständnis und Diskussion, eine Verbesserung der Kommunikation, die Fähigkeit, den Überblick zu behalten und den berühmten Tellerrand zu überschreiten.

Die Autoren dieses Buches greifen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und setzen sich mit deren praktischer Anwendung auseinander. Das Werk fokussiert sich auf Kernkompetenzen, die in der digitalen Transformation von besonderer Relevanz sind. Es behandelt unter anderem folgende zentrale Themen: Strategische Geschäftsmodelle in der digitalen Transformation, Projekt-, Innovations- und Trendmanagement, Erfahrung- und Wissensmanagement, Unternehmenskommunikation, Führung, Konfliktlösung und Verhandlungsführung, Risikoentscheidungen sowie Künstliche Intelligenz.

Arbeitsmarkt aktuell

Personaldienstleistung – Zeitarbeit

06. Februar 2025

Forderungen an die Politik

Schwankende Nachfrage von Produkten und Dienstleistungen auf volatilen Weltmärkten, Personalausfälle aufgrund hoher Krankenstände, erfolglose Rekrutierungsversuche von gefragten Fachkräften – die Liste der Gründe, wieso Personalarbeit für Unternehmen immer herausfordernder wird, ließe sich beliebig fortsetzen. Personaldienstleister stehen Arbeitgebern aus Wirtschaft und öffentlicher Hand mit den verschiedensten Lösungen für ihre Personalengpässe zur Seite.

Seit einiger Zeit stagniert die deutsche Wirtschaft. Auch die Personaldienstleistungsbranche ist betroffen. Das macht sich mittlerweile am Arbeitsmarkt bemerkbar. Seit Jahren ist vor allem Zeitarbeit der Integrationsmotor für Menschen, die es schwer am Arbeitsmarkt haben – zum Beispiel Geflüchtete und Geringqualifizierte. Allerdings kann die Zeitarbeit ihre volle Kraft nicht entfalten. Neben der stagnierenden Wirtschaft sind es unnötige Einschränkungen, die die Personaldienstleister bremsen. Deshalb ist es wichtig, dass die Unternehmen im Allgemeinen und Personaldienstleister im Speziellen von Bürokratie und Regulierung entlastet werden. Nur so kann die Branche ihr volles Potenzial zugunsten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes entfalten.

Weitere Details finden Sie hier.

Bundestagswahl 2025

Künftige Arbeitsmarktpolitik auf dem Prüfstand

29. Januar 2025

Am 23. Februar finden vorgezogene Neuwahlen zum Deutschen Bundestag statt. Wie realistisch ist die Hoffnung, dass die zukünftige Bundesregierung Schritte zu einer effizienteren Arbeitsmarkpolitik umsetzt? Wir haben uns die Wahlprogramme jener Parteien angesehen, die mit Sicherheit in den Bundestag kommen werden oder eine gewisse Chance auf den Einzug ins Parlament haben. Hier Auszüge (wörtlich) aus den Bundestagsprogrammen der Parteien.

CDU/CSU: Politikwechsel für Deutschland

Wir alle wissen, wie es um unser Land steht – und dass es so nicht weitergehen kann.

….. Deutschland braucht wieder eine Politik für die hart arbeitende Bevölkerung – eine Agenda für die Fleißigen. Es kommt jetzt auf breite Entlastungen an. Leistung muss sich wieder lohnen.

Wir handeln. Worauf es jetzt vor allem ankommt:

• Wir entlasten vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Dafür passen wir den Einkommensteuertarif an. Unser Ziel für die Sozialversicherungsbeiträge: Wir wollen uns wieder auf die 40 Prozent hinbewegen.

• Wir stellen Überstundenzuschläge bei Vollzeitarbeit steuerfrei. Wer freiwillig mehr arbeiten will, soll mehr Netto vom Brutto haben.

• Wir erhöhen die Pendlerpauschale. So stärken wir unsere Leistungsträger im ländlichen Raum.

• Wir modernisieren das Arbeitsrecht: Künftig soll für alle Unternehmen anstelle der täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit gelten.

• Für ausländische Fachkräfte richten wir eine digitale „Work-and-Stay-Agentur“ ein. Sie bietet Service aus einer Hand: Anwerbung, Arbeitsplatzvermittlung, Prüfung der Einreisevoraussetzungen, Visavergabe, Aufenthaltstitel. Deutschland fit machen für Innovationen, Digitalisierung und Startups

• Wir treiben mit Digitalisierung sowie souveränen KI- und Cloudanwendungen die Re-Industrialisierung unseres Landes voran. Zukunftstechnologien brauchen Freiräume, der Staat braucht klare Zuständigkeiten. Dazu richten wir ein Bundesdigitalministerium ein.

• Wir sorgen dafür, dass Wirtschaft und Staat bis 2030 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden.

• Wir legen eine Hightech-Agenda vor. Deutschland muss Kompetenzzentrum und Innovationsstandort für Zukunftstechnologien werden – von der Luft- und Raumfahrt bis zum Quantencomputing. Wir werden eine neue, ambitionierte Raumfahrtstrategie verfolgen.

• Wir machen Lust auf Unternehmertum. Mit einer „Gründerschutzzone“ befreien wir in der Startphase weitgehend von bürokratischen Vorschriften.

• Wir steuern um: Die Datenschutzpolitik muss eine echte Datenchancenpolitik werden. Die Chancen von Open Data für Innovationen und Wachstum müssen wir nutzen.

Für einen starken und gerechten Sozialstaat

• Wir schaffen das sogenannte „Bürgergeld“ ab und ersetzen es durch eine Neue Grundsicherung. Fördern und Fordern muss immer gelten.

• Wir stehen zum gesetzlichen Mindestlohn und einer starken, unabhängigen Mindestlohnkommission. Lohnfindung muss Sache der Sozialpartner sein – im Sinne von Fairness und wirtschaftlicher Vernunft.

• Wir fördern die Vorsorge mit Eigentum und Vermögen durch höhere Freibeträge bei Grunderwerb- und Erbschaftsteuer sowie beim Sparen. Eine Vermögensteuer lehnen wir ab.

• Wir halten an der bestehenden gesetzlichen Regelung zum Renteneintrittsalter fest. Rentenkürzungen wird es mit uns nicht geben.

• Wir führen eine Aktivrente ein. Wer über das gesetzliche Rentenalter hinaus freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei.

• Wir führen eine Frühstart-Rente ein. Dafür fördert der Staat für alle 6- bis 18-Jährigen mit 10 Euro pro Monat die individuelle und kapitalgedeckte private Altersvorsorge. So bilden wir für die frühe private Altersvorsorge ein Startvermögen.

• gegen den Terror zur Seite.

Familien unterstützen, Verantwortung übernehmen

Familien sind echte Leistungsträger und schaffen Stabilität. Unser Anspruch: Wir geben Familien genug Spielraum, um ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können.

Wir handeln. Worauf es jetzt vor allem ankommt:

• Wir verbessern Elternzeit und Elterngeld. Sie geben Familien mehr Zeit und unterstützen den Wunsch nach Aufgabenteilung.

• Wir entwickeln perspektivisch den Kinderfreibetrag in Richtung des Grundfreibetrags der Eltern. Entsprechend heben wir auch das Kindergeld an. Zudem halten wir am Ehegattensplitting fest und wollen Kinder künftig stärker berücksichtigen.

• Wir wollen eine gute Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen. Zudem erhöhen wir die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten.

Für gute Bildung

Kinder sind unsere Zukunft und brauchen beste Startmöglichkeiten von Anfang an – und zwar alle. Dreh- und Angelpunkt ist ein funktionierendes, verlässliches Bildungssystem.

Wir handeln. Worauf es jetzt vor allem ankommt:

• Wir setzen auf verpflichtende Sprachtests im Vorschulalter. Kinder mit Sprachproblemen müssen eine Kita oder Vorschule besuchen.

• Wir stellen Anstrengung und Leistung wieder in den Mittelpunkt, angefangen bei Kernfächern wie Mathe und Deutsch bis hin zu den Bundesjugendspielen.

• Wir wollen ein bundesweit vergleichbares Abitur auf hohem Niveau.Bei den Anforderungen darf es keine Abstriche geben.

• Wir unterstützen die Entwicklung der Berufsschulen. Es kommt auf jede Fachkraft an. Für Flexibilität im Beruf fördern wir Teil- und Weiterqualifizierungen.

• Wir verbessern das BAföG und die Hinzuverdienstmöglichkeiten. Zudem sorgen wirdafür, dass die Beantragung unbürokratischer und schneller wird.

SPD: Wir kämpfen für Arbeit, die ein gutes Leben ermöglicht.

• Wer jeden Tag arbeitet, muss ein selbstbestimmtes Leben mit einem guten Auskommen führen können. Wir wollen für eine gerechtere Verteilung des erarbeiteten Wohlstands sorgen. Wir stehen sowohl für gerechte Bezahlung als auch für gerechte Besteuerung.

• Die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns muss sich an den Empfehlungen der europäischen Richtlinie orientieren, also an mindestens 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland. Wir werden dafür sorgen, dass dieses europäische Recht von der Mindestlohnkommission künftig berücksichtigt wird. Dementsprechend muss der Mindestlohn spätestens ab 2026 bei 15 Euro liegen.

Gerade in Ostdeutschland, wo viele Regionen nach wie vor mit niedrigeren Durchschnittslöhnen und einer geringen Tarifbindung zu kämpfen haben, und in den Berufen, die viele Frauen ausüben, ist wegen der oft schlechten Bezahlung der gesetzliche Mindestlohn von enormer Bedeutung. Entscheidend bleibt aber, die Tarifbindung zu stärken, um die Löhne in Ostdeutschland zu stärken und langfristig Löhne oberhalb des Mindestlohns zu sichern.

• Wir werden die Tarifbindung deutlich erhöhen. Wer mit Tarifvertrag arbeitet, bekommt höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Wir werden mit einem Bundestariftreuegesetz dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an Unternehmen gehen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Dieser Grundsatz muss auch für europäische öffentliche Aufträge gelten. Deshalb setzen wir uns auch für ein europäisches Tariftreuegesetz ein. Wenn öffentliche Gelder und Fördermittel für die Bewältigung der Transformation von Unternehmen eingesetzt werden, sollen sie konsequent an die Kriterien Tarifbindung, Standortentwicklung, Beschäftigungssicherung und Qualifzierungsstrategien gebunden werden. Wir werden die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen erleichtern und ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften einführen.

• Wir wollen die Ungerechtigkeit beenden, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, und deswegen die EU-Entgelttransparenzrichtlinie bis 2026 in nationales Recht umsetzen. Wir werden das deutsche Entgelttransparenzgesetz zu einem wirksamen Lohngerechtigkeitsgesetz weiterentwickeln. Wir setzen uns zudem weiter für eine Aufwertung der sozialen Dienstleistungsberufe ein.

• Wir wollen, dass 95 Prozent der Steuerzahlenden mehr Netto vom Brutto haben.

Das aktuelle Steuersystem belastet Arbeitseinkommen relativ stark, Vermögen hingegen relativ gering. Das ist nicht gerecht und deshalb wollen wir das ändern. Der Einkommensteuertarif nimmt derzeit gerade mittlere Einkommen relativ stark in Anspruch. Wir wollen die große Mehrheit der Einkommensteuerpfichtigen entlasten (etwa 95 Prozent) und dafür unter anderem Spitzeneinkommen und -vermögen stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls und der Modernisierung unseres Landes beteiligen.

• Damit sich Mehrarbeit auszahlt, werden Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tarifich vereinbarte Vollzeitarbeit hinausgehen, steuerfrei gestellt. Wir werden einen neuen steuerlichen Anreiz zur Ausweitung der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten schaffen: Wenn Arbeitgeber eine Prämie für die Ausweitung der Arbeitszeit zahlen, werden wir diese Prämie steuerlich begünstigen. Missbrauch werden wir ausschließen.

Bündnis 90/Die Grünen: Beste Chancen in guten Schulen und Kitas

Den Startschuss für einen Bildungsaufbruch haben wir mit dem Startchancenprogramm in der Bundesregierung gegeben. Jetzt gehen wir mit einem „Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung“ Hand in Hand mit Ländern und Kommunen weiter: Wir investieren in Schulen und Kitas, für mehr Chancen- und Generationengerechtigkeit.

• Fachkräfte für eine moderne Wirtschaft

Damit Investitionen Früchte tragen können, brauchen wir Fachkräfte. Ein Schlüssel dafür liegt darin, dass Frauen die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen: durch gleiche Löhne und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir müssen dafür sorgen, dass die besten Fachkräfte einfach zu uns kommen können und wollen – mit vereinfachten Verfahren zur Einwanderung.

FDP: Bildung ist Schlüssel für selbstbestimmtes Leben

Bildung muss wieder der Schlüssel für den persönlichen Aufstieg und ein selbstbestimmtes Leben sein – unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion, Bildungshintergrund der Eltern und Wohnort.

• Frühkindliche Bildung stärken

Lebenslanges Lernen beginnt bereits im Sandkasten, nicht erst in der Schule.

• Qualität der frühkindlichen Bildung verbessern

Wir Freie Demokraten wollen die frühkindliche Bildung durch bundeseinheitliche Kita-Qualitätsstandards fördern.

• Außerdem wollen wir die Kindertagespflege als eine weitere Säule der Kindertagesbetreuung stärken. Die Verantwortung für die Kitas überführen wir vom Familien- in das Bundesbildungsministerium, um eine ganzheitliche Verantwortung für den Bildungsweg von der Kita bis zum Bildungsabschluss in einer Hand zu gewährleisten. Durch ein Startchancen-Programm für Kitas soll zusätzlich unterstützt werden, wo ein hoher Anteil sozial benachteiligter Kinder oder ein akuter Kita-Platzmangel vorhanden ist. Auch der MINT-Förderung wollen wir mehr Raum in der frühkindlichen Bildung geben.

• Um die Sprachkompetenzen optimal zu fördern, wollen wir bundesweit verpflichtende und altersgerechte Sprachtests für alle Kinder im Vorschulalter. Die Einschulung soll erst dann erfolgen, wenn Deutschkenntnisse ausreichen, um dem Unterricht ordnungsgemäß folgen zu können. Bei Förderbedarf soll eine verpflichtende Sprachförderung für mindestens zwei Jahre vor Beginn der Schulpflicht folgen.

• Qualifizierte Ausbildung für starke Kita-Teams

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels wollen wir die pädagogischen Aus-, Fort- und Weiterbildung grundlegend modernisieren. Indem wir die Erzieheraus- und Weiterbildung generell schulgeldfrei stellen und angemessen vergüten sowie die Ausbildungskapazitäten der Länder erhöhen, ermöglichen wir mehr Menschen den Zugang zur Ausbildung.

• Wir Freie Demokraten fordern eine grundlegende Reform des Bildungsföderalismus, die einheitliche Standards und eine stärkere Rolle des Bundes in der Bildung möglich macht und in deren Rahmen die Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern so geändert wird, dass der Bund die nötigen Finanzierungsverpflichtungen übernehmen kann.

• Durch einheitliche Abschlussprüfungen (Deutschland-Abitur) stellen wir die bundesweite Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen sicher. Wir sprechen uns für eine Notenpflicht spätestens ab der dritten Klasse aus. Wir setzen uns für moderne außerschulische Lernorte ein – beispielsweise sogenannte Schülerlabore, Maker-Spaces und TUMO-Zentren. Wir wollen KI-gestützte und adaptive Lernmethoden in den Schulalltag integrieren.

• Sanierungsoffensive und mehr Autonomie für die Schulen.

Durch einen Digitalpakt 2.0 von Bund und Ländern wollen wir die technische Modernisierung der Schulen vorantreiben und digitale Lehre in der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte verankern.

• Moderne Lehrpläne und exzellente Lehrkräfte

Schulen brauchen exzellente Lehrkräfte. Mit attraktiveren Arbeitsbedingungen, einer praxisnahen Aus- und Fortbildung, einer leistungsorientierten Bezahlung und attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten wollen wir mehr Freiräume im Lehrberuf schaffen. Die Lehrausbildung wollen wir bundesweit zu einem dualen Lehramtsstudium weiterentwickeln, Zugleich wollen wir die Lehrpläne modernisieren: Wir Freie Demokraten fordern mehr Raum für wirtschaftliche und finanzielle Bildung, MINT-Themen, Demokratie und Politik sowie Medienkompetenz. Wir setzen uns insbesondere für die bundesweite Einführung der Schulfächer Wirtschaft und Informatik ein.

• Berufliche Bildung und lebenslanges Lernen stärken

Wir Freie Demokraten wollen mehr junge Menschen für die berufliche Bildung gewinnen. Dazu wollen wir die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung weiterentwickeln. Wir wollen das Potenzial der beruflichen Bildungszentren besser nutzen und diese zu regionalen Innovations- und Gründerzentren ausbauen. Die Angebote zur Berufsorientierung, wie z. B. Azubi-Botschafter, Frauen in MINT-Berufen, und Jugendberufsagenturen wollen wir stärken. Zudem wollen wir analog zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ein berufliches Orientierungsjahr schaffen und SBB-Stipendien sowie Azubi-Stipendien ausbauen. Zur Stärkung der internationalen Berufsbildungsmobilität etablieren wir einen Deutschen Beruflichen Austauschdienst (DBAD). Wir Freie Demokraten wollen in der sich stark verändernden Arbeitswelt mehr selbstbestimmte Bildungsmobilität ermöglichen. Das Aufstiegs-BAföG bauen wir zielgerichtet aus und ermöglichen die Förderung einer zweiten Fortbildung auf derselben Stufe. Im öffentlichen Dienst soll die Anerkennung beruflicher Ausbildungen und praktischer Erfahrungen verbessert werden.

• Die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse wollen wir beschleunigen und durchgehend digitalisieren. Für uns Freie Demokraten endet Lernen nicht mit dem Schul-, Hochschul- oder Berufsabschluss. Wir sehen Lernen als den lebenslangen Prozess an und wollen diesen fördern. Dafür möchten wir den Zugang zu kleineren, flexiblen Bildungszertifikaten erleichtern. Zur Finanzierung von Kursgebühren, bildungsbedingten Auszeiten und Kinderbetreuung wollen wir ein neues „Lebenschancen-BAföG“ einführen. Ein persönliches Freiraumkonto soll das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglichen.

• Exzellente Rahmenbedingungen für Studium, Forschung und Innovationen

Deutschland muss einer der Top-Standorte für Forschung, Studium und Innovation sein. Um uns im internationalen Wettbewerb zu verbessern, brauchen wir mehr Wissenschaftsfreiheit und eine Hochschulbildung unabhängig vom Elternhaus. Dual-Use-Forschung und die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sind für einen starken Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort unverzichtbar.

• Studium und interkulturellen Austausch elternunabhängig ermöglichen

Die Wahl des Studiums darf nicht von den Voraussetzungen des Elternhauses abhängig sein. Daher wollen wir das BAföG zu einem elternunabhängigen Baukasten-System weiterentwickeln. Das Bildungskreditprogramm wollen wir bereits kurzfristig stärken und ausbauen.

• Exzellente öffentliche und private Forschung als Ziel.

Deshalb möchten wir den gesamten Forschungsprozess stärken – von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis hin zum Transfer in die Privatwirtschaft. Wir wollen Kräfte durch Public Private Partnerships bündeln und die steuerliche Forschungsförderung weiter stärken. Deutschland muss wieder ein attraktiver Standort für Spitzenforscher werden.

• Für eine faire Besteuerung

Wer von seiner eigenen Hände Arbeit lebt, wird in Deutschland hoch besteuert. Der Anreiz, zusätzliche Arbeit aufzunehmen, ist zu gering. Wir können unseren Wohlstand langfristig aber nur erhalten, wenn wir auch mehr arbeiten. Wir müssen Arbeit deshalb wieder attraktiver machen. Dazu wollen wir stufenweise einen linear-progressiven Chancentarif in der Einkommensteuer einführen, der den Mittelstandsbauch vollständig beseitigt. Den Grundfreibetrag wollen wir im Zuge der Bürgergeldreform schrittweise um mindestens 1.000 Euro anheben. Damit stärken wir das Lohnabstandsgebot, also dass es Menschen mit Erwerbsarbeit deutlich besser gehen muss als mit Transfereinkommen.

AfD: Differenziertes Schulsystem

Wir befürworten ein nach Begabungen differenziertes Schulsystem, das dem unterschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler gerecht wird.Die Bildungsstandards in allen Schulformen müssen sich an dem jeweils höchsten Niveau in Deutschland ausrichten. Zugangsvoraussetzung für das Gymnasium dürfen allein landesweit verbindliche Leistungskriterien sein. Das Abitur muss wieder zum Ausweis der Studierfähigkeit werden, der Haupt- oder Realschulabschluss zu qualifizierter Berufsausbildung befähigen.

Wir fordern die Abkehr von geschwätziger Kompetenzorientierung und die Rückkehr zur Vermittlung des Fachwissens als zentrales Anliegen der Schule.

• Die AfD lehnt den Einfluss von internationalen Konzernen, Stiftungen und anderen Lobbygruppierungen, wie z.B. der OECD und des PISA-Konsortiums, auf unser Bildungssystem und damit auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ab.

Der zunehmenden Ökonomisierung und Globalisierung des deutschen Bildungswesens treten wir entgegen.

Mehr Meister statt Master: Berufliche Bildung stärken

• Die duale Ausbildung in Unternehmen und Berufsschulen ist ein Erfolgsmodell. Das Streben nach immer höheren Abiturienten- und Akademikerquoten sowie unzureichende Kenntnisse von Haupt- und Realschulabsolventen gefährdet jedoch den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Wir wollen das weltweit geschätzte berufliche Bildungs- und Ausbildungssystem Deutschlands stärken. Der Wert und Nutzen der beruflichen Bildung muss mehr gewürdigt werden.

• Förder- und Sonderschulen wollen wir als wichtiges Element einer bedarfsgerechten Bildungslandschaft erhalten.

• Diplom und Magister wieder einführen.

• Autonomie der Hochschulen stärken. Freiheit von Forschung und Lehre bewahren

• Islamunterricht gehört nicht an deutsche Schulen

Bündnis Sarah Wagenknecht BSW: Für eine gerechte Leistungsgesellschaft

Wir wollen eine Kehrtwende in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik durchsetzen, um Aufstieg durch Anstrengung und Leistung wieder zur Normalität zu machen.

Ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Lohndumping ist der Mindestlohn. Die Mini-Erhöhungen 2024 und 2025 um jeweils 41 Cent sind vor dem Hintergrund der massiven Preissteigerungen in den letzten Jahren ein Hohn.

• Höherer Mindestlohn, weniger Leiharbeit

Wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn unverzüglich auf 15 Euro anheben.

Der Mindestlohn muss dauerhaft armutsfest sein. Künftige Anpassungen sollen sich an der EU-Mindestlohnrichtlinie orientieren (60 Prozent des Median-Einkommens). Mini- und Midijobs, Befristungen sowie der Missbrauch von Werk- verträgen und Leiharbeit machen noch immer für Millionen von Menschen eine verlässliche Lebensplanung unmöglich.

Wir wollen gesetzliche Grundlagen schaffen, um Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen und den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit zu beenden. Befristungen mit Sachgrund wollen wir deutlich reduzieren. Sachgrundlose Befristungen und Kettenbefristungen lehnen wir ab.

• Höhere Tarifquote

Ein wichtiges Instrument, um gute Löhne und Arbeitsbedingungen zu erreichen, sind Tarifverträge. Doch seit 25 Jahren befindet sich die Tarifbindung im freien Fall, nur noch 49 Prozent der Arbeitsverträge sind tarifgebunden. Wir wollen eine deutlich höhere Tarifquote für Deutschland. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir ein Bündel an Maßnahmen umsetzen: Öffentliche Aufträge und Subventionen sollen nur noch an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen.

Zudem wollen wir die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen erleichtern.

Betriebsratsgründungen wollen wir erleichtern, unter anderem durch einen besseren Kündigungsschutz für die Initiatoren von Betriebsratswahlen.